一、科学素质的内涵与中国公民科学素质现状

1.科学与技术

(1)科学:反映现实世界各种现象的客观规律的知识体系。

(2)技术:关于劳动工具的规则(即制作方式与使用方法)体系,其目的在于提高劳动工具的效率性、目的性与持久性。

(3)科学与技术的特征:

|

|

科学 |

技术 |

|

起源 |

哲学 |

经验(勤劳勇敢)、科学(智慧) |

|

任务 |

探求真理、揭示规律 |

提供改造世界的物质和信息手段 |

|

性质 |

理论性、指导性 |

实用性 |

|

成果形态 |

知识、论著、论文 |

物质、专利、论文 |

|

探索问题 |

是什么、为什么、可能否 |

怎么做、如何用 |

|

选题 |

科学发展的内在逻辑、兴趣 |

实际需求 |

|

管理 |

柔性的、松散的 |

确定的、限期的 |

|

保密性 |

公开 |

保密 |

|

评价要求 |

深、广、无功利 |

新、实用、效益 |

2.科学素质的内涵

国际经济合作组织(OECD)认为,科学素质是运用科学知识,确定问题和做出具有证据的结论,以便对自然世界和通过人类活动对自然世界的改变进行理解和做出决定的能力;国际学生科学素质测试大纲(PISA)中提出,科学素质的测试应该由三个方面组成:科学基本观念、科学实践过程、科学场景,在测试范围上由科学知识、科学研究的过程和科学对社会的作用三个方面组成;

美国学者米勒认为,公众科学素质由相互关联的三部分组成:科学知识、科学方法和科学对社会的作用,具体说就是,具有足够的可以阅读报刊上各种不同科学观点的词汇量和理解科学技术术语的能力,理解科学探究过程的能力,关于科学技术对人类生活和工作所产生的影响的认识能力;

欧盟国家科学素质调查的领导人J·杜兰特认为,科学素质由三部分组成:理解基本科学观点、理解科学方法、理解科学研究机构的功能;

进行我国公众素养调查研究的中国科普研究所是从三部分设计科学素养调查指标的:科学知识(概念和术语)、科学方法、科学技术与社会(中国科普研究所,2003)。

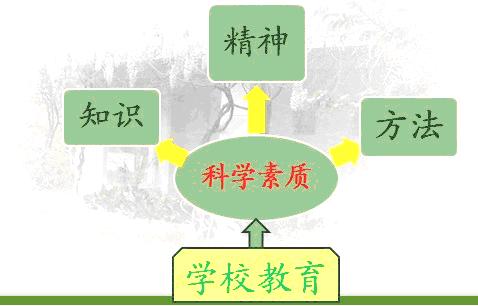

科学素质包含三个层次:

之一:科学知识——正确认识和理解系统的科学术语和概念;掌握基本的科学理论和科学原理。

之二:科学方法和技能——了解和掌握一般科学研究的过程和方法,具备科学的思维习惯,接受科学研究的基本训练,具有良好的实验操作技能,掌握一般实验研究方案的设计,具有一定的计算、科学语言应用和科学推理能力,至少在日常生活中能够判断某种说法在什么条件下才可能成立,具有一定的科学信息的收集、分析、整理、归纳和进行学术交流的能力。

之三:科学精神——科学精神是人们在长期的科学实践活动中形成的共同信念、价值标准和行为规范的总称。科学精神是科学发展的最高境界。要求大学生能深刻理解科学的本质—认识世界的客观性、逻辑一致性和实践的可检验性,追求真善美的协调和统一。具有怀疑的意识、批判的理性和谦恭的心态。在科学研究和探索活动中能做到公开、公平、公正。能够坚持“实事求是”的科学态度,全面正确理解科学技术对社会的广泛影响,能够对个人生活和社会生活中出现的科技问题做出合理的反映,具有理解包含科学技术内容的公共政策议题的能力。

3.中国公民科学素质现状

2010年11月25日,中国科协召开新闻发布会,发布了第八次中国公民科学素养调查结果。调查结果显示,2010年具备基本科学素养的公民比例达到了3.27%,比2007年的2.25%提高了1.02个百分点。目前我国公民科学素养水平相当于日本(1991年3%)、加拿大(1989年4%)和欧盟(1992年5%)等主要发达国家和地区20世纪80年代末、90年代初的水平。其中了解必要的科学知识的公民比例为14.67%,掌握基本的科学方法的公民比例为9.75%,崇尚科学精神的公民比例为64.94%。

大学及以上文化程度公民具备科学素质的比例最高,为18.7%;大专、高中或中专、初中文化程度公民的比例分别为8.6%、4.7%、1.5%;小学及以下文化程度公民的科学素质比例最低,不足1%。

二、教学内容体系优化整合的理论基础

1.人的科学发展

2.对现代化学的基本认识

化学-在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性能及其变化规律和变化过程中能量关系的科学。

物理化学(理论化学)-研究化学变化的一般规律

教学目标:建立物质结构的微观概念

化学研究的永恒目标:物质的制备——发现和合成新元素、设计和合成新分子、制备和组装新物质、组装和加工新材料

化学研究的手段和工具:分析科学

3.教学改革的基本理念

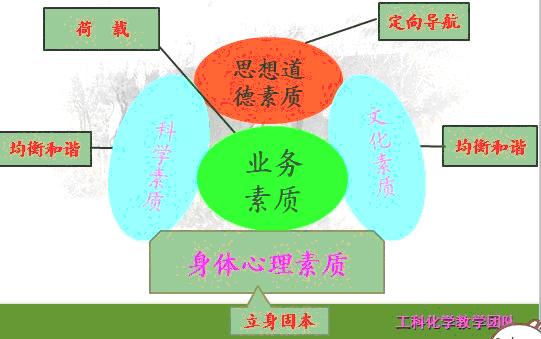

(1)按照“全面实施素质教育,深化教育领域综合改革,着力提高教育质量,培养学生社会责任感、创新精神、实践能力。”的要求,树立全新“素质教育,创新教育,终身教育”,培养“学习型、创业型、复合型和人格型”人才的理念;正确处理“知识传授与技能训练,知识继承与创新,全面达标与个性发展和因材施教”的关系,培养符合现代科技、文化发展和我国现代化建设需要的素质高、专业宽、基础厚、能力强、具有创新精神和实践能力的应用型高级专门人才。

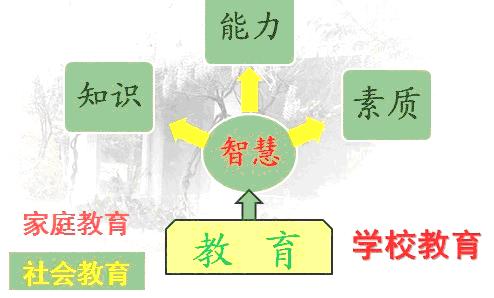

(2)全面贯彻落实科学发展观,即“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进人的自由和谐发展”。坚持“启迪智慧、传授知识、培养能力、提高素质”的教育理念,以培养学生可持续发展能力(自主获取知识的能力和创新能力)为重点,全面优化创新普通化学教学内容体系和教学模式。

(3)坚持“科学素质教育、弘扬科学精神”的理念,克服基础课服务于专业培养目标的功利主义思想,基于培养健全人格和具有良好科学素质公民的高度,从我国公民中具有大学本科及以上学历人群科学素质合格率仅18。7%的实际出发,结合我校实施素质教育与专业教育的实际,依据国家“全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020年)”,规划、设计普通化学课程,优化、整合、创新教学内容体系。

(4)坚持“科学素质是公民素质的重要组成部分。作为天之骄子的当代大学生至少应该具备公民基本科学素质的要求,至少应该了解必要的科学知识,掌握基本的科学方法,树立正确的科学思想,崇尚伟大的科学精神,并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。”

(5)坚持“化学素质是公民科学素质的重要组成部分”,作为自然科学中心学科的化学,其基本知识、基本理论、基本方法、基本思维、基本技能和基本精神理应成为公民科学素质的核心要素。“质量守恒、能量守恒”;“结构决定性能、性能反映结构”;“化学热力学与动力学的统一”;“以原子经济性为最高追求的绿色化学思想”;“一举多得的组合化学方法”……等基本化学理念,理应成为现代公民的基本行为准则。

(6)坚持“传授、普及化学基本知识、基本思想和基本方法是化学教师义不容辞的神圣职责!”,从提高民族科学素质的要求,规划、设计大学普通化学教学内容体系。

(7)依据“科学实验是社会实践的最高层次”,将实验教学目的归纳为“求知、学艺、创新”六字方针,将化学实验教育目标定位于“求证知识、培养能力、发展智慧”三位一体。按照现代工程技术人才对化学实验技能的要求整体优化课程体系,优化整合教学内容。积极进行教学、科研、实践相结合的探索,促进学生主动地创造性地学习。

(8)实施“一体化设计、多层次设课、分阶段实施、大团队合作、开放式教学”模式,改革教学方法,推行发现式、研究式和启发式教学,引导思维,培育创新精神;改革教学技术,推行多媒体、网络、仿真等立体化、现代化手段,提高“教”与“学”的效率。

三、基于科学素质教育的大学化学课程体系设计

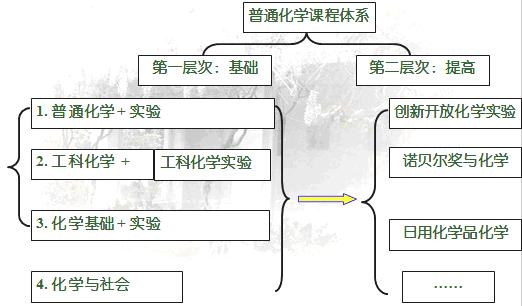

大学普通化学课程体系设计

《普通化学》教学目标:

简要讲授化学反应一般原理(质量关系、能量关系、方向、限度和速率等)的基本知识、基本理论和思想方法;物质结构(原子、分子、聚集态三层次)基本知识、基本理论和思想方法;阐述物质的结构、性能及应用。为学生正确理解自然、社会运动发展的现象和规律,实现人与自然、社会和谐相处奠定化学素质基础。

理论:优化整合原无机化学、分析化学、有机化学和物理化学的主要基础内容。淡化过细的平衡体系计算,简明地阐述化学的基本原理、规律并把最准确的化学观念和思想方法传达给学生;与此同时还吸取现代科技发展的最新成果,重组知识单元。力求教学内容先进、科学和系统。

实验:按照“求知、学艺、创新”的要求,“求证知识、培养能力、发展智慧”的目标,优化整合教学内容体系,体现综合性、先进性和开放性。包括实验技术讲座;基本操作技能训练;无机物、有机物和高分子化合物的制备-结构与性能表征-应用;物质组成的定性定量分析;基本化学量测定;简单综合实验。

《普通化学》学习目的:

了解当代化学学科的概貌:基本知识、基本理论、基本方法;

学会用化学的观点分析、认识生活和工作中的化学问题;

化学思维:辨证/对立统一的观点、发展/变化的眼光、实践/实验的方法、理论计算与实验研究的双向逼近。

《普通化学》课程目标:

本课程以化学为基础,结合相关学科,以社会广泛关注的有关问题为视点,结合人类生活中的化学问题展开。通过本课程的学习,可使学生透过化学窗口,对自然科学的特点及其对社会发展的重要作用有一概括的了解,从而达到开拓视野,丰富知识,提高科学素养,培养正确的科学思想方法和综合分析社会问题的能力之目的。

四、教学模式创新

(1)从“人的全面、协调、和谐、可持续自由发展的科学发展观”出发,按照素质教育、创新教育和专业教育的要求,普通化学课程体系实行一起化设计、团队决策;根据专业培养目标对化学基本内容的需求的不同,多层次设置课程、多层次选择教学内容;根据教育教学规律和“因材施教”的原则,学生自主选修、教学团队分阶段实施;承认学生接受大学前教育的差异,智力、接受能力的差异,普通化学系列课程实行课内外结合,团队合作、开放式教学。

(2)以培养学生科学素质为己任,以化学基本知识和基本理念为核心,关注科学、社会、生产和生活发展变化,及时更新教学内容,实施开放式教学。

(3)发挥团队成员各自优势、扬长避短、特长互补。

(4)精品课程建设、团队建设和实验示范中心建设三位一起,相互支撑,共同发展。

(5)大课讲座、个别辅导、网络配合的立体化教学

总结:

(1)坚持“科学素质教育、弘扬科学精神”的理念,以公民基本科学素质培养为出发点和落脚点,兼顾专业基础作用,全面优化、设计了富有特色的“两层次(基础、提高)-四序列-三板块(基本原理、拓展应用、实验)”普通化学课程和“三平台—五模块—二序列”普通化学实验教学内容体系;

(2)精品课程建设、团队建设、实验教学示范中心建设三位一体,相互支撑,共同发展;创新“一体化、多层次、分阶段、团队化、开放式”教学模式;化学实验大赛—“基础化学实验、创新开放化学实验”课程—创新性实验项目—“挑战杯”课外科技作品竞赛活动紧密结合,实现师生互动、共同提高。

(3)开设“化学与社会”、“诺贝尔奖与化学”、“创新开放化学实验”选修课,实施科学素质教育。