一、双螺旋式创新模式结构及内容

1.基本内容

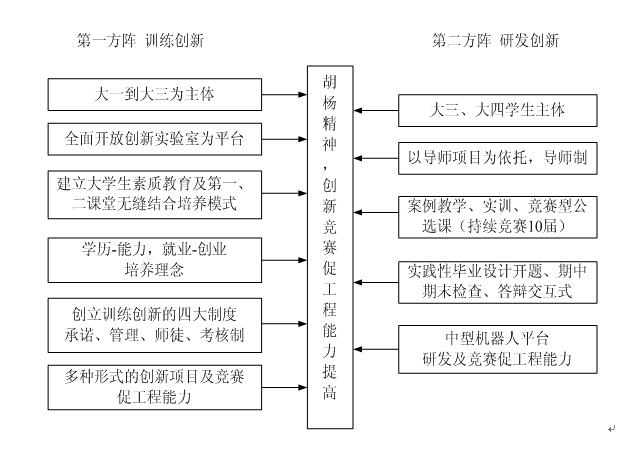

“双螺旋式训练创新与研发创新培养促大学生工程能力提高”的模式具体做法分为两大方阵(详见图1):第一方阵为训练创新及竞赛促工程能力提高的模式(见图2);第二方阵为研发创新及竞赛促工程能力提高的模式(见图3)。

图1 训练创新与研发创新两大方阵促工程能力提高

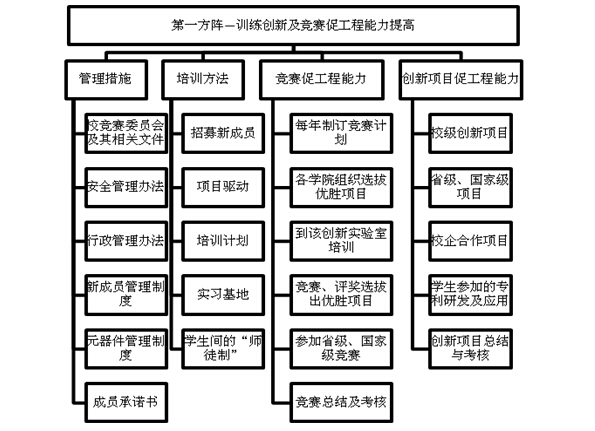

图2 第一方阵—训练创新及竞赛促工程能力提高

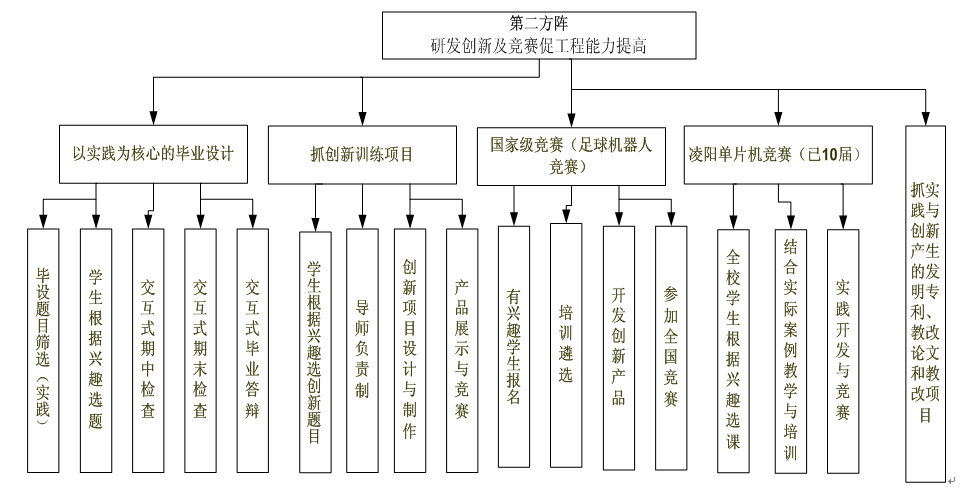

图3 第二方阵—研发创新及竞赛促工程能力提高

基本内容包括以下几个方面:

1)以校工程训练中心科技创新实验室为研究平台,以大一到大三学生为主体,建设了一个全面开放的、自主管理的创新能力培养的校级实践平台与完整的管理办法及培训体系,包括安全管理、行政管理、新成员管理、元件管理办法;建立了新成员招募、培训计划、项目驱动、实习基地及历届电子设计竞赛规划等培训体系。

2)提出了“要学历更要能力、要名誉更要信誉、要财富更要回报、要就业更要创业”的大学生培养理念,并用于指导培养过程;创立了自愿加入创新实验室的承诺制、实验室日常管理模拟公司管理制、科技训练学生间“师徒制”和培养成果的项目考核制四大制度,使学生的学习与当前社会需要相结合,提前渡过就业初的“磨合期”。

3)探索研发创新工程能力提高的模式。课题组与多所大学的专家和企业专家多次讨论制定了“对高年级大学生以研发创新及竞赛促工程能力提高的模式”,并进行理论研究、实行交互式质量检查和控制。

4)抓以实践为核心的本科交互式毕业设计。毕业设计要求必须以理论联系实际,以注重提高学生实践动手能力为前提,征集题目提前四个月进行(杨学存、杨良煜等年轻教师自己实验验证后才出题目)、遴选题目以系部为单位讨论(不切合实际的题目删除)、学生选题采取公示毕设题目,自主选题,有创新项目的学生在指导教师配合下提前进入毕业设计;毕业设计开题、中期检查、期末检查和毕设论文答辩阶段均采取交互式进行,并严格把关,促进了工程能力提高。

5)以多种形式的创新项目及竞赛为依托促工程能力提高。一方面,创新训练项目从大三抓起,在善于动手、学习成绩好、综合能力强的学生中选拨组队,实行导师负责制;另一方面,创新项目以创新实验室为平台,从学习、实践训练、建立创新意识到参加创新项目;其次,建立了跨国公司大学生创新创业基地与相关的实习基地群,从基地争取创新项目,使得创新项目在国家级和省级的获奖已达200余项,其中在全国大赛中获特等奖或一等奖9项;另外,校级公选课“凌阳单片机”采取以案例教学、培训、实验加竞赛的形式来提高学生动手能力,凌阳单片机竞赛已持续举办十一届,受益面广泛(近8年来,有800余名学生获奖)。

6)抓实践性教学促工程能力提高。按照“加强基础、拓宽专业、锐意创新”的理念,优化整合了实验教学,构建了专业基础类实验、专业综合类实验、专业设计(实训)类实验和创新科研型实验的分层次实验教学体系,使理论教学与实践教学相互促进,协调发展。

7)建立了大学生素质教育、第一课堂及第二课堂无缝结合培养模式。低年级从学习、训练、建立创新理念到参加创新项目,高年级学生研发创新,从大一到大四培养学生创新意识不断线,励志图存自强不息的胡杨精神贯穿始终,训练创新和研发创新相互促进,从而建立了双螺旋式训练创新与研发创新培养促大学生工程能力提高的模式。

2.创新点

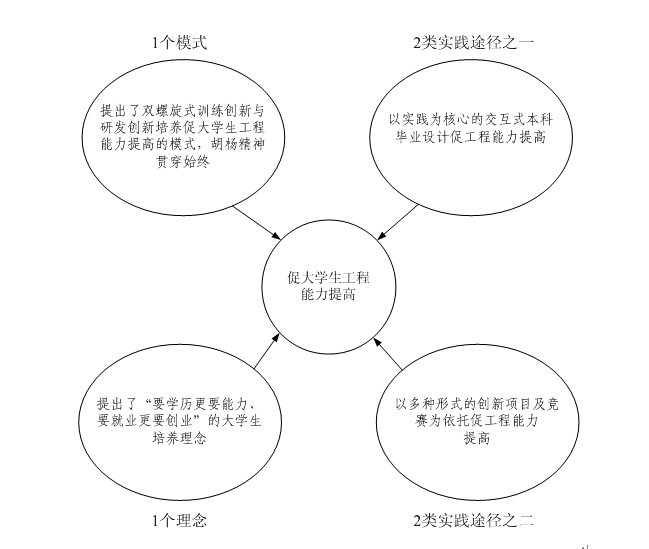

“双螺旋式训练创新与研发创新培养促大学生工程能力提高”的创新点归纳为四点,如图4所示。胡杨精神贯穿始终,实施“1+2+1”工程,即“1个模式+2类实践途径+1个理念”。提出双螺旋式训练创新与研发创新模式——抓以实践为核心的交互式毕设——以多种形式(4种)的创新项目为依托坚持竞赛(获奖200余项)——提前进入就业“磨合期”。

1)提出了双螺旋式训练创新与研发创新培养促大学生工程能力提高的模式,胡杨精神贯穿始终。训练创新指低年级大学生从学习、训练、建立创新理念到参加创新项目,研发创新是高年级大学生以创新项目为依托的创新,两种模式相互渗透、相互补充、螺旋式相互推动来促进大学生工程能力提高,抓该模式的理论研究、质量控制、质量检查,实现了大一到大四对学生的创新培养不断线。

2)以实践为核心的交互式本科毕业设计促工程能力提高(两类实践途径之一)。毕业设计以注重提高学生实践动手能力为前提,从征集题目、遴选题目、学生选题均要求结合工程或项目实际,开题、中期检查、期末检查设计制作的硬件实物和毕设论文答辩阶段均采取交互式进行,并严格把关,实践验证,本科毕业生工程能力有很大提高。

图4 创新点

3)以多种形式的创新项目及竞赛为依托促工程能力提高(两类实践途径之二)。一方面,创新训练项目从大三抓起,在善于动手、学习成绩好、综合能力强的学生中选拨组队,实行导师负责制;另一方面,创新项目以创新实验室为平台,从学习、实践训练、建立创新意识到参加创新项目;其次,建立了跨国公司大学生创新创业基地与相关的实习基地群,从基地争取创新项目,使得创新项目在国家级和省级的获奖已达200余项,其中在全国大赛获特等奖或一等奖12项;另外,校级公选课“凌阳单片机”采取以案例教学、培训、实验加竞赛的形式来提高学生动手能力,凌阳单片机竞赛已持续举办十一届,受益面广泛。

4)提出了“要学历更要能力、要名誉更要信誉、要财富更要回报、要就业更要创业”的大学生培养理念,并用于指导培养过程;创立了自愿加入创新实验室的承诺制、实验室日常管理的模拟公司管理制、科技训练(培训)的学生间“师徒制”和培养成果的项目考核制四大制度,使学生的学习与当前社会需要相结合,提前渡过就业初的“磨合期”。

3.应用情况

1)“以竞赛为依托促进学生工程能力提高”和“校企合作,共建大学生创新平台”等4项获奖的教学成果在实践中一直实施和推广,已应用于本科教学中,特别是实践性教学环节。

2)建设了一个全面开放的、自主管理的创新能力培养的校级实践平台及完整的管理办法及培训体系,包括安全管理、行政管理、新成员管理、元件管理办法

3)以实践为核心的交互式毕业设计。课题组教师指导的学生在2008年到2014年陕西省自动化学会举办的本科毕业设计大赛中,西安科技大学获奖数量和质量均名列前茅,7年来获奖128项,

4)创新项目实物在省大学生创新博览会展出。电控学院的大学生高阳东、秦昶顺的创新项目作品“基于嵌入式煤矿浴室定位模拟系统设计与制作 ”和“智能平横小车的设计与制作 ”于2012年7月在陕西省第二届大学生创新博览会展出,吸引了与会的领导、院士、教师和学生。2014年电控学院的大学生吕元杰、郭林创新项目“脑波控制小车”在省大学生创新博览会展出。

5)以教学与实践为基础的创新项目获得省级科技奖和专利多项。由大学生参与的课题组项目获中国煤炭工业科学技术二等奖1项、陕西省煤炭工业科技成果二等奖1项,有大学生参加的项目获国家专利近20项。

6)课题组完成省级、厅级以上的教改项目8项,其中国家级教改项目“地方院校电类工程应用型人才培养模式的探索与实践”子课题“校企联合培养应用型人才标准和培养模式的研究”已于2010年6月结题,这些教改项目促进了教学质量和学生动手能力的提高。

7)工程实践和企业级的创新创业项目提供了良好的平台、资金和技术上的保证,建立了十多个实习基地。

8)提高了学生的就业率、就业质量和全面的素质。学生创新能力和实践能力的培养不仅锻炼了学生实际动手能力,培养了他们严谨的科学工作态度、理论联系实际的学风和团结合作精神,而且丰富了学生的实践经历,提高了学生的就业竞争力。参加过创新项目的学生在联系工作时,用人单位往往当场就签订协议,甚至有些单位主动上门来考察这些学生并签订用人协议。

9)近年来,课题组出版教材10余部,有多部被数十所大学作为本科生和研究生教材;结合项目出版专著3部;另外课题组成员发表教改论文近20篇。

二、教学经验和对青年教师寄语

作为一个在高校工作了三十年余的教师,一直奋斗在教学科研的第一线,对教育教学有很深的体会,我觉得要想成为一个深受学生喜爱的教师,必须具备以下几点素质。

身正为范,要想赢得学生及其他教师的尊重,就必须要有高尚的师德,必须对自己的工作投入十二分的热情,即通常说的要有敬业精神;要热爱教育,爱学生,把备课、上课、批改作业等每一个环节都当作一件大事来抓。正是这种敬业及奉献精神才能使自己的教学水平不断的提高。

要钻研教育学、心理学等相关教育教学理论,并把其融合进平时的教学中去,只有把握住大学生这一年龄段的特点进行针对性较强的教育,才能进行因材施教,不放弃任何一个学生。

学高为师,要想在课堂把课讲好,就必须具有深厚的专业基础知识,知识面广,熟悉本学科及其它相关交叉学科的前沿及发展动向,要具有很强的语言表达能力及高超的授课艺术,把复杂的知识用浅显的语言形象的表达出来。

要与时俱进,在不断学习本专业前沿理论的同时也要钻研新的教学方法,例如通过制作精美课件从而把现代科技及教育观念与传统教学理论和方法完美的结合起来。

把教育当作自己一生的事业,正是自己最好的选择,因为我的劳动对象是一群有文化,有思想,有头脑的年轻人,当他们从我这获取了知识而感觉到快乐时,我也从他们身上找到了我的价值,我想我收获的应该是双倍的快乐。

另外,名师不仅是学生的名师,更是所有教师的榜样,因此应多与青年教师沟通,把自己的一些经验传授给他们,只有这样,高校教师的整体素质才能提高。

【作者简介】

侯媛彬,女,博士、教授、博士生导师。系西安科技大学的自动化硕士和西安交通大学的系统工程(Ⅰ)博士。兼任中国自动化学会教育委员会委员、中国自动化学会电气专业委员会委员、陕西省自动化协会常务理事兼教育委员会主任。任国家重点学科西安科技大学安全技术及工程博士点矿山设备安全运行理论及方法方向的学术带头人、电气与控制工程学院的学科主任;2000—2012年担任西安科技大学省重点学科“控制理论与控制工程”学科带头人。

侯媛彬一直从事自动化及安全技术与工程方面的教学和研究工作。在安全技术与工程、复杂系统的辨识建模、故障诊断、安全生产的监测监控,及智能检测与信息融合方面进行了深入的研究。并将多种研究成果用于多变量系统的监测监控,保证了安全生产,得到了国内外同行专家的好评。

在国内外公开发表学术论文160余篇,其中被EI检索60余篇。出版专著、教材14部,其中主编10部;承担省部级科研项及横向项目20余项,以第一完成人获省级科技进步奖7项,其中省级二等奖1项,煤炭工业成果二等奖1项;获国家专利18多项,其中发明专利6项;获科研、教学方面的各种奖20多项,2006获省级师德标兵。