一、教学设计的历史发展与内涵

(一)教学设计发展的三个历史性演变

教学设计,可追溯到第二次世界大战期间,因战争的需要为军队培训工作开发了一系列的培训材料。美国哲学家教育学家杜威(Dewey,1900)就提出,将学习理论与教学实践联系起来,建立“链接科学”的设想。二战结束后,教育研究者开始将培训看作一个系统工程来开发,探究新的分析、设计与评价构成了教学设计系统方法的雏形。随后受系统科学与程序教学运动的推动,教学设计蓬勃兴起,历尽百年洗礼,先后形成了基于学习条件理论、有效教学理论、建构主义理论和翻转课堂理论的教学设计模式。随着“互联网”+时代的逼近和国际开放教育资源的冲击,教学设计以突出“问题情景、真实任务、技术支持、翻转课堂、混合学习、适时教学”的实践成了时代典范。据此,如何充分利用信息化环境的优质资源和服务,支持学习者完成线上线下学习和课内外教学活动,已固化为教学设计的核心本质之一。教学设计的发展在理论、形式、内容上,完成了从客观主义到建构主义、实现了从简单的线性流程到复杂的开放系统、拓展了从知识传递为主到支持学习活动开展为主的三个历史性演变。

(二)教学设计发展的内涵

上述历史性演变说明教学设计是教育技术的一项基本内容,随着信息技术的进步,多媒体课件的设计逐步替代了传统教学的设计。教学设计发展的内涵为:在教学理论的指导下,全面运用和考察系统方法、网络辅助教学和教学系统各要素及其相互关系,基于教学对象的特征,确定教学目标、制定教学方案、组织教学资源、选择教学策略、采用信息技术、设计学习环境、并对教学效果做出评价,最终支持学习者有效达成线上线下混合学习目的的系统活动。以解决实际的教学问题为宗旨,实现教学过程的最优化为目的,是连接教学理论与教学实践的桥梁。

二、数学课件教学设计的实践探索

(一)翻转课堂的教学设计模型

翻转课堂以建构主义为指导,依托现代教育技术,重新规划教学的组织形式,通过知识传授与知识内化的“颠倒”安排,改变了传统教学中的师生关系,实现了对传统教学模式的革命。翻转课堂在实践中探索,成为一种创新的教学理论,势必要提供具有实践指导性的教学设计模型,为课前课上课后的协作学习服务。杰姬·格斯丁(Gerstein,2011)构建的四阶段环形翻转课堂模型,将教学划分为“体验参与、概念探索、意义建构、展示应用”四个阶段;罗伯特·陶伯特(Talbert,2011)结合“线性代数”教学实践,提出了翻转课堂的系统结构;张金磊等(2012)在此基础上完善了翻转课堂结构模型;钟晓流等(2013)融合中国太极文化思想与教学目标分类理论,指出过分地强调“学”而忽视“教”,就容易从一个极端走向另一个极端,构建的太极环式翻转课堂模型,更加柔美地渗透“教与学,翻与转”的辩证关系,为中国本土文化的教学设计实践提供了理论依据。

基于翻转课堂教学理论,要设计并开发数学课件,首先要完善数学课程的资源体建设。资源体包括课程模式、外部条件、技术支持、团队意识、课程内容、设计方案、实施途径和评价方式。本文构建“网络课程+课堂教学”双轨运行的课程模式,在外部条件上搭建QQ、微信学习空间,组建协作学习团队。在技术、内容与形式上建设案例资源素材库网络共享;组织学生课前观看视频,查阅案例信息,并进行初步的研讨;课上解剖案例核心内容、内化课程知识支撑;课后巩固课程认知。“《高等数学》旋转体体积”课件,参加2015年11月的第十五届全国多媒体课件大赛并获三等奖,下文将以此课件设计为例,展示具体设计应遵循的五个环节。

(二)教学设计的实践探索遵循五个环节

1.教学认知

旋转体体积在建筑、制造、传媒等领域有着广泛的应用,如建筑物承受力、压强、土石方用料等计算,水库蓄水量与防洪预警方案制定,机械加工零件耗材、密度等计算,还有屡见不鲜的日常生活物品,这些都会涉及不规则几何体体积的计算问题,是《高等数学》定积分的几何应用之一。课件设计方案以突出“如何引导学生了解社会需求、认识工程信息、适度把握行业目标为宗旨,并结合学生专升本的数学课程目标,为学生提供从业先行的工程理论基础与必备的能力保障”而展开。

2.教学设计原则

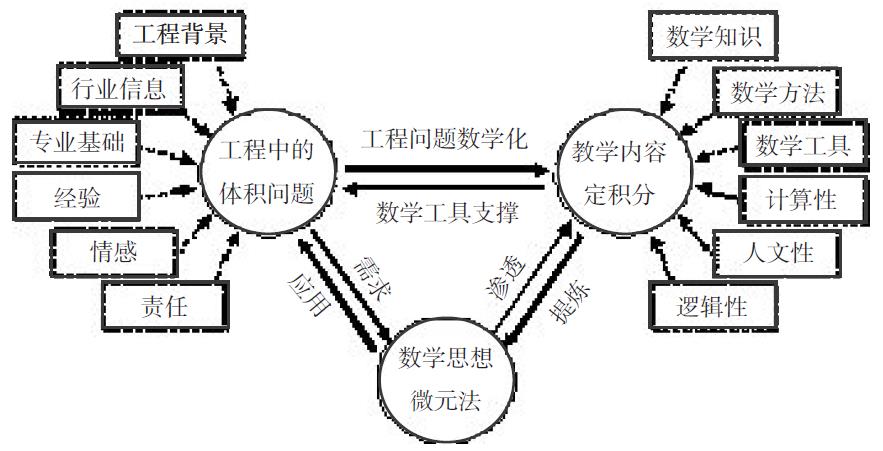

“三点一线”:即教学整体设计以能力培养为基本点、爱国主义教育为制高点,情感教育为契合点,旋转体体积问题一条主线贯穿始终,设计的技术路线如图1所示。(突出基本点:能力培养为中心)

图1 能力本位——学生认知的建立

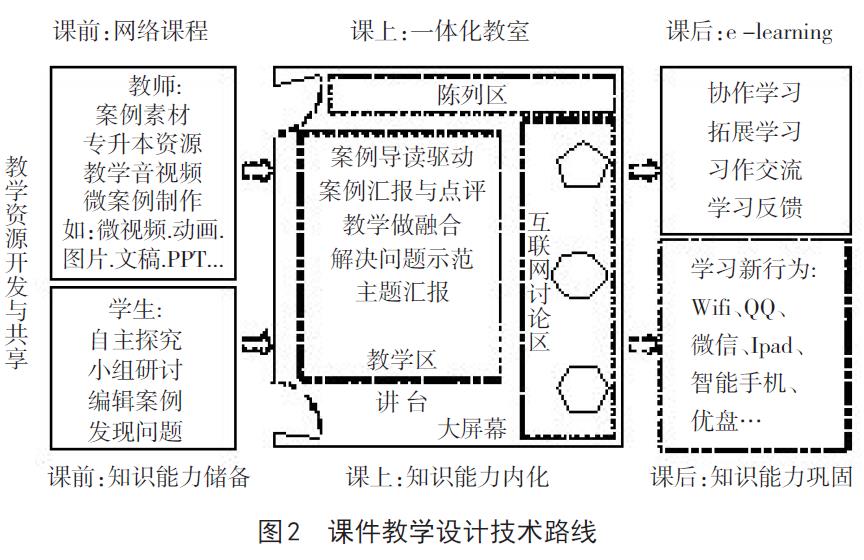

3.教学设计技术路线

如图2。

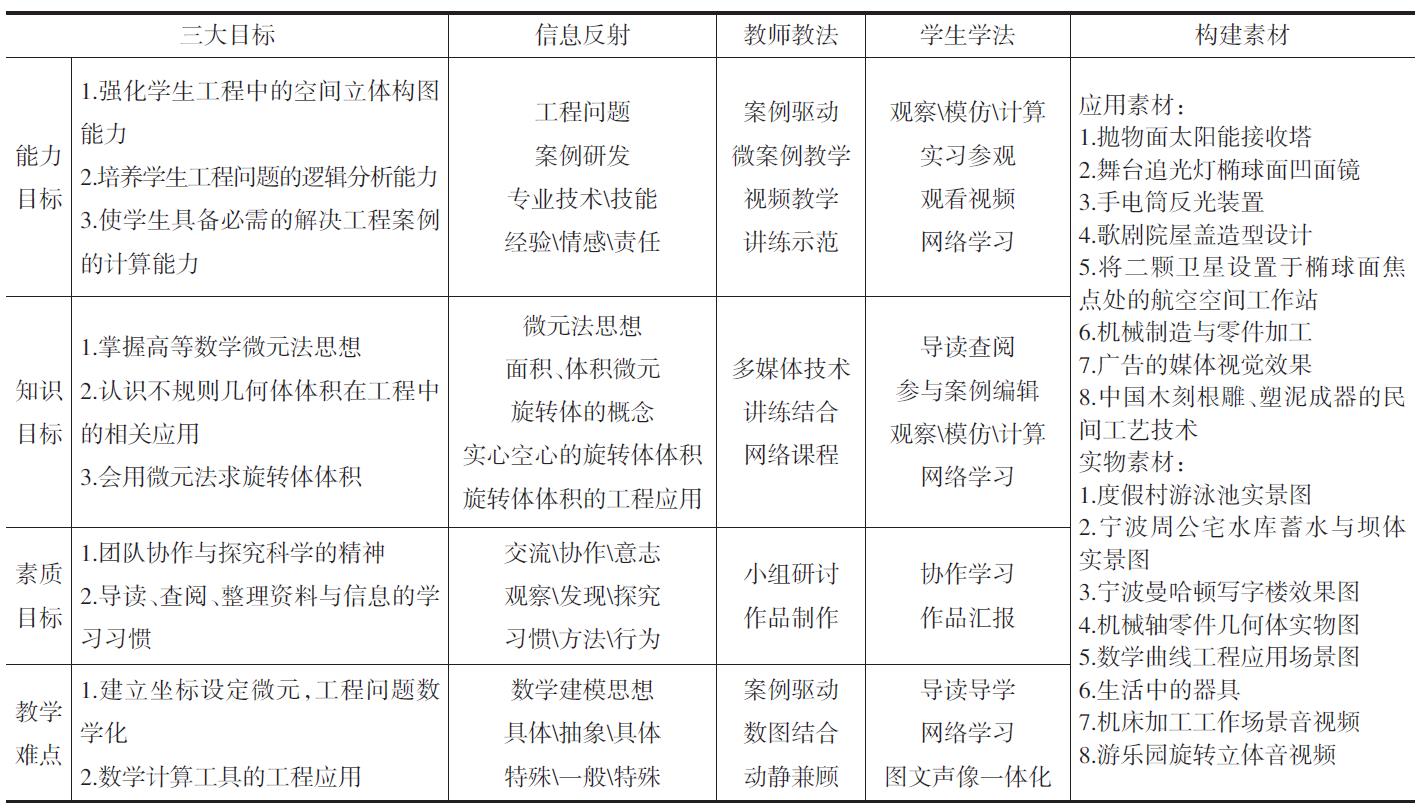

4.教学要素分析

见表1。

表1 “《高等数学》旋转体体积”教学设计各要素构成与分析(2 学时)

5.驾驭教学过程

第一,课前:知识能力储备。教师将有关体积的工程案例素材、教学视频、专升本信息资源共享于网络学习空间,引导学生导读查阅,完成表2信息递交网络课程。课件的设计紧紧抓住工程中“游泳池面积、蓄水量的计算”进行任务驱动教学。学生参与案例信息的编辑查阅,利用信息技术制作“微案例”。

表2 《应用数学》工程案例导读查阅

第二,课上:知识能力内化。①第一次内化:探究游泳池蓄水量、水库蓄水量、建筑物外观造型、机械轴零件加工等工程问题所涉及的不规则几何体体积的计算。课件的设计结合市政建设工程宁波周公宅水库蓄水量与防洪预警方案的制定。传递社会信息;结合建筑专业展示宁波曼哈顿写字楼等现代建筑物外观造型效果图;走进宁海教学工厂观摩轴零件几何体实物加工以及影视传媒广告的视觉冲击作品制作;关注生活中游乐园旋转立体和常用的器具物品等。课件制作形成的“微案例”图片、音视频和动画,驱动学生内化知识与技能。②第二次内化:课上通过点评学生案例导读的优秀作品,PPT演示数图结合与动静兼顾、动态生存的不规则旋转体体积,启发学生观察、分析,掌握高等数学微元法思想,切合专升本考题热点,磨砺数学智慧,帮助学生完成从感性到理性的飞跃。从而激发学生解决工程中、生活中实际问题的情趣,培养学生对社会、对生活、对专业的热爱。③第三次内化:课上对知识与技能的学习示范,涉及根式函数、抛物线、椭圆曲线、超越曲线等核心数学知识,以及在工程中的应用。如抛物面太阳能接收塔、歌剧院屋盖造型设计、舞台追光灯椭球面凹面镜,以及将二颗卫星设置于椭球面焦点处的空间工作站等。内化知识亦从国防、建筑、机械、旅游、文化、生活等方面全方位渗透了旋转体体积的知识,更有中国木刻根雕、塑泥成器等传统民族文化。在此过程中赋予爱国主义教育、情感教育。

第三,课后:知识能力巩固。小组研讨交流分享体积工程案例导读的文本作品、PPT作品,完成案例学习小结并提交网络课程平台,同时完成教材习题。

基于以上实践,我们势必会思考数学课件教学设计与生俱来的更深层次的教学指导与教育启示,为教学实践一线服务。

三、数学课件教学设计思考及对教育的启示

(一)知识内化机制的形成

学生如何吸收、消化知识并加以应用称为对所学知识的内化。学生个体利用已有的知识经验感知理解新信息,可分为同化、顺应与渐进三种形式。同化是新知识适应已有知识的过程,顺应是主体改变自身的认知结构适应新环境变化的过程。神经科学实验结果表明,从认知发生的那一时刻起,知识与经验随着人们认知的建构而逐渐建构。旋转体体积在学生参与众多的案例查阅、编辑、解剖中,碎片化的学习必然找到同化与顺应的知识内化途径,但还未能实现整体知识的颠覆性重建,对不同类型旋转体体积的计算,需多次的涌现正确的旋转体概念以及在多个情境中正确应用才能达到熟练掌握,即“正确概念”与前概念之间需要通过不断反复的碰撞、接触,保持这样的渐进建构,抑制前概念少出现直至不再出现,真正意义的新知识建构方才形成。因此逐步加深抑制痕迹的过程与同化、顺应一样,是知识内化的一种途径,这种知识内化是一点一点或一块一块的进行,不可能一下子完成。比如用旋转体知识解决专升本考试中的综合应用等,这些复杂的、非良构的、不能自发建立的知识,常采用渐进内化的方式,推进知识内化的深度。无疑,同化式、顺应式与渐进式必定在教学中形成有机的知识内化统一体,即知识内化的机制。

(二)数学课堂对翻转课堂模式教学的适应性

渐进式知识内化结合了同化式与顺应式知识内化途径的优势,既有系统的知识体系,也能培养学生的创新精神与能力,但很难确定知识内化的准确时间节点。如果学生一直重复完成抑制与反抑制的过程,知识不可能重构更不能内化,因此复杂的、非良构的、学习者不能自发建构的知识和简单的、良构的、学习者通过自己学习就懂的知识,其翻转课堂有着显著差别。对不同类型的课程进行翻转,除了学科的适应性还有教学内容的适应性。数学课堂是否适合翻转、怎样翻转?存在极大的研究空间。本文的探索发现,以案例导学的形式切入教学设计,良好地柔和教中有学学中有教,践行太极式翻转的理论,适合本课程的实际教学。因此选准主题适度翻转,对推动学生自主学习行为、主动探索发现建构认知、协作探讨巩固知识内化以及创新职业能力的培养具有独到的作用。

(三)“网络课程+数学课堂”课程模式的教学特点

1.双轨运行,内外结合

“网络课程”在课外,“数学课堂”在课内。网络课程上案例素材、电子课件、教学文档、教学视频、专升本信息、习题集试题集、学生习作等资源,均可在线共享、自主学习。学生一定会遇到非良构性的学习节点,发现的问题就是学习的“困惑”,为“惑”去探知。课内教师精准严格的示范、解析与引导,提供了课后协作研讨、拓展知识迁移的认知结构与方法,并不断渐进“解惑”,促成深层次“内化”发生。双轨运行蕴含着信息与传统、自主与合作、理论与实践的辩证统一,有效提高了课程学习的参与度。

2.案例驱动,主题统合

数学课程以问题为中心,教学不断为解决问题寻求途径。而数学的问题均来自实际,具有广泛的应用性且主题鲜明,联系着社会发展、科技进步以及各行各业的高新核心技术支撑。而案例连接着行业信息、工程背景以及与之相关的各学科知识。因此将案例与主题统合的基本原则是指向数学课程“理实一体化”教学价值观,指向人才的创新能力培养。具体做法:①课程以主题内容模块化整合;②案例素材系列化、主题化建设;③每位学生选择一个主题自主展开研讨;④小组协同参与微案例的编辑和制作;⑤组内择优共建主题汇报。案例驱动教学使数学知识的解构直观简约,是对数学知识传递途径的再创新,有效拓展了解决问题的途径,从更深层次的意义上帮助学生领会案例涉及领域业务的实践思想、基本技能及内在原理,有效提高了数学课程与专业的融合及其课程的适用度。

3.课外延伸,小组协作

寝室是自然的、友好的学习团队组建纽带。课外延伸的组织形式为:寝室小组—选准主题—研究问题—案例编辑—团队协作—习作上传—PPT汇报—评价反馈。整个流程的工作层次目标:①以问题为中心,始终围绕问题查阅、整理、编辑案例,以文本、PPT、图片等形式呈现;②组建QQ/微信群,组长担当小老师,组织成员分工任务,讨论合作;③教师提拔组长兼任管理员,并指导管理员工作,落实过程管理;④教师始终是后台策划者、培训师,并以伙伴的身份协助参与小组活动,监控管理,在方法上、行为上给予示范与榜样的力量。

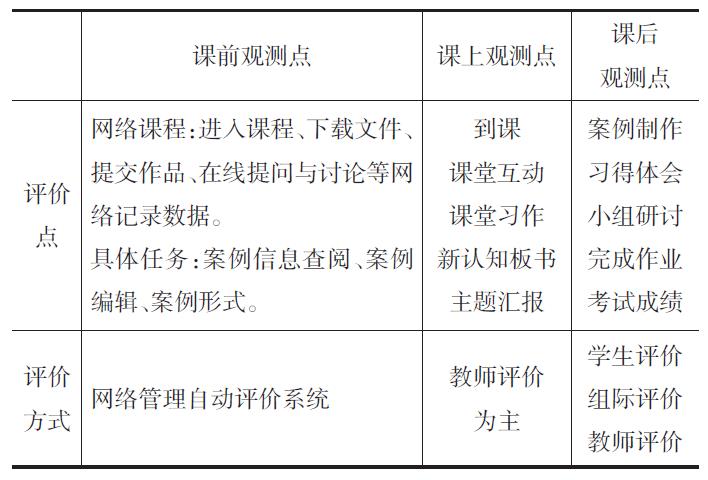

4.多元评价,重在实践

为突破数学课堂教学的传统评价方式,势必呼吁多元评价因子的引入,突出定量评价与定性评价、形成性评价与总结性评价、对个人的评价与对小组的评价、自我评价与他人评价的良好结合,真正实现对学习结果与学习过程的评价。①建立案例导读查阅表2学习档案;②分组个人交流评价与组际评价;③网络课程管理自动评价系统数据;④学习过程教师评价(到课、作业、课堂参与等);⑤期末定量形成性测试评价;⑥五级制定性总结性评价。多元评价因子的评价观测点构成如表3所叙,评价权重分配关注过程重在实践:“100%=①10%+②10%+③20%+④20%+⑤40%”。

表3 数学课堂教学多元评价因子的评价观测点构成

(四)近期教学示范促进学生远期能力发展

教学设计的基本思想是满足学习者全面的学习需求,增加学习活动和教学方案的多重选择。翻转课堂的实质是个性化学习,注重自主学习、探究学习与协作学习。面授课堂适度翻转的教学示范,是近期教学为学生学习能力养成的一个样式。这个样式不断地在学生“已达到的发展水平”和“可能达到的发展水平”区域即“最近发展区”内,耕耘着学生学习能力的形成、巩固和强化,又经过一次次的提升历练使学生从“可能达到的发展水平”上升到新的“已达到的发展水平”,直至“最终达到的发展水平”。这一历练的过程,我们似乎看到了未来课堂的影子:在硬环境方面要有提供师生上网的PC或终端的一体化教室、网络宽带确保微素材稳定运行、服务器具备足够的容量。后续的研究更注重学习能力倾向性对比分析、临近学科成绩对比分析、跨学科成绩相关分析以及学生能力的跟踪反馈分析,并从量化的角度予以论证。因此教学设计努力为学生提供良好的学习空间、学习环境与学习方式,铸就课堂近期教学对学生的远期能力发展的促进。

(来源:2016年第5期《中国职业技术教育》)